近視

- 近視

近視について

急速に増加している近視

小学生の約7割、中学生の約9割以上が近視

近年、小中学生で視力1.0未満の割合が年々増加し、低年齢化しています。 2019年8月に発表された慶應大学の研究で「東京都内約1400人の小中学生を調査したところ、小学生の約76.5%、中学生の94.9%が近視であること」が判明しました。

特に中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、日本を含む東アジアにおける近視人口の増加は著しく、高校卒業までに80~90%は近視、10~20%は強度近視に至ることが報告されています。

パソコン・タブレット・スマートフォンの普及でさらに加速

近視の発症には「遺伝的要因」と「環境要因」の両方が関与すると考えられていますが、環境要因として近見作業の増加、屋外作業の減少が報告されています。

特に近年は、パソコン・タブレット・スマートフォンなどのデジタルデバイスの長時間使用が悪影響を与えていると考えられており、さまざまな対策の必要性が議論されています。

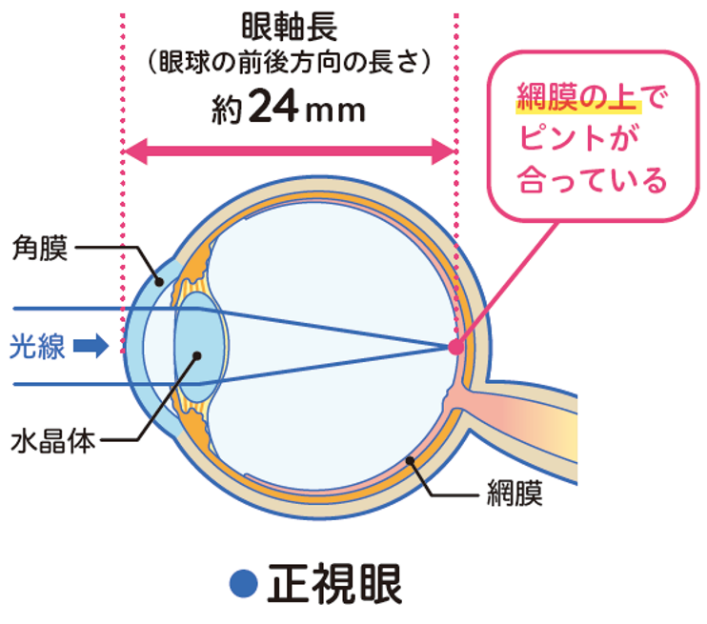

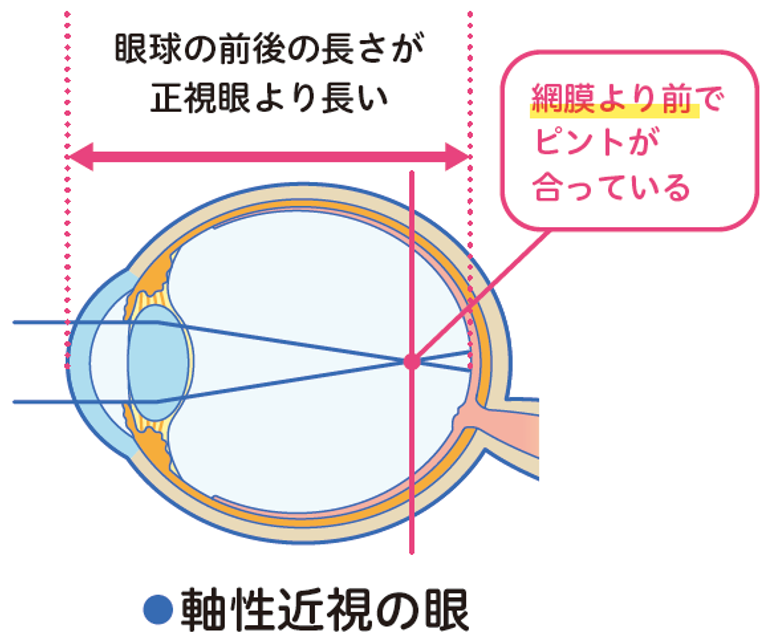

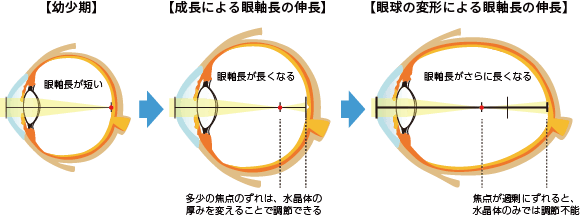

生まれたときは遠視

成長に伴って眼軸長が伸びて正視になるが、伸びすぎると近視になる

生まれたばかりの赤ちゃんの目はまだ十分に見えていません。赤ちゃんの目は小さくて眼軸長(目の奥行き)が短く、遠視の状態です。乳幼児期は光を受ける網膜や視神経の機能も低く、1歳児で0.1~0.2程度と言われています。成長に伴って眼軸長が伸びて正視になっていくと同時に、6才ぐらいまでの間に網膜や視神経も発達していきますが、眼軸長が伸びすぎると近視になります。

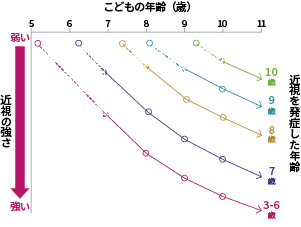

近視になるのが早いほど、将来近視が強くなる

眼軸長が伸びて近視になると元には戻らず、成長とともにさらに眼軸長が伸びる

個人差はありますが、眼軸長が伸びて近視になる年齢が早いほど、近視は強くなることが知られています。 背が伸びて体が大きくなると同時に眼軸長も伸びますが、近年は環境要因で近視がより強くなる傾向が顕著になっています。

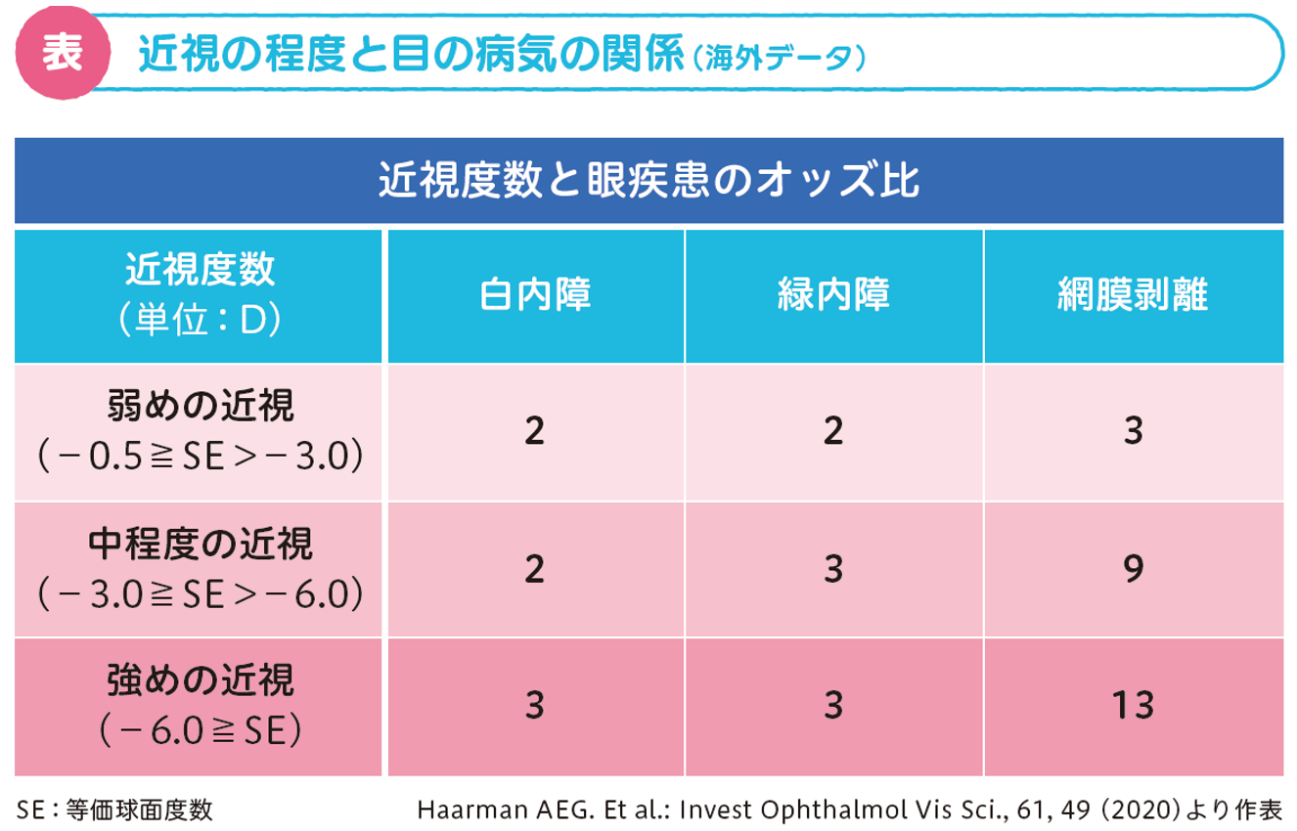

近視の進行抑制が大切な理由

子どもの近視は、眼球が楕円形に伸びてしまう(眼軸長が伸びる)ことが主な原因です。近くを見ることが習慣化してしまうと近視になりやすく、一度、眼軸長が伸びてしまうと戻ることはありません。最近の調査で、近視が緑内障や網膜剥離などの眼の病気に将来かかるリスクを上昇させることが明らかになってきました。そのために小児期に眼軸長の伸びを抑えること(=近視の進行を抑制すること)はとても重要となります。

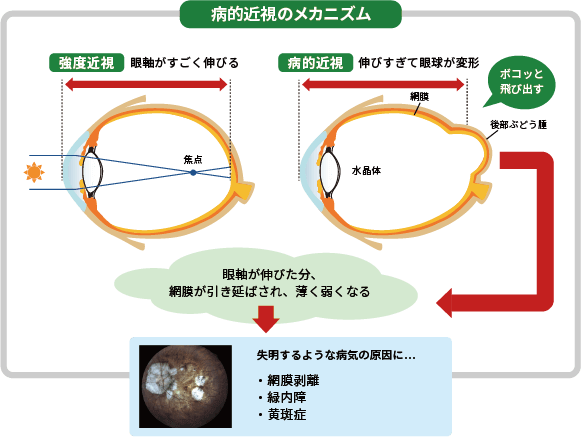

眼軸長が伸びすぎて病的近視になると目の病気や失明のリスクが高くなる

軸長が極端に伸びて病的近視になると、網膜・脈絡膜・強膜が引き延ばされて薄くなり、悪化すると【後部ぶどう腫】という眼球の変形を生じてきます。薄くなった網膜や脈絡膜は強度や機能が低下し、網膜剥離、緑内障、黄斑変性といった失明につながる病気の原因になります。

環境要因と近視進行抑制

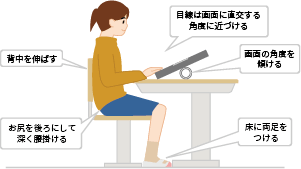

正しい姿勢と適度な明るさ 視距離を30cm以上とる

近見作業時の正しい姿勢は視距離を保つために必要です。寝転んで読書やテレビを見たりするのは近視が進行しやすく、左右差もでやすくなると言われています。30cm未満に近づけて見ると近視が2.5倍増えます。

読書には照明は300ルクス以上の明るさが必要です。部屋の照明以外にLED電球で700~1000ルーメン、白熱電球で40~60W、蛍光灯で15~20Wの追加照明が必要です。

可能なら1日2時間以上、最低でも1日40分以上の屋外活動を

両親がともに近視であっても、1日2時間以上の屋外活動で近視になりにくいことが知られています。 太陽光に含まれるバイオレットライトの波長が「近視進行を抑制するとされるEGR1遺伝子の活性を高める」ので、EGR1の活性化に1日40分以上の屋外活動が推奨されています。

目の疲労軽減には20-20-20ルール。30分以上したら5分以上の休憩を

デジタルデバイスを用いたときの眼の疲労を軽減するために「タブレットやスマートフォンを20分見たら、20秒間作業を中断して、20フィート(約6m)以上遠くをみる」ことで目の負担や疲労が軽減するというもので、米国眼科学会で推奨されています。 30分以上の近見作業を連続しておこなってしまった場合は、5分以上の休憩をとることが近視化抑制に有効とされています。

テレビとゲームの時間は近視リスクを何倍にも助長する!

スマートフォンや携帯型ゲーム機など手元で文字や画面が小さい場合は特に注意が必要です。これらの機器を使用する場合は、ときどき遠くを見たり、意識的にパチパチまばたきしたり、目を上下左右にぐるぐる動かしたりしてみてください。休憩時には、目をとじて休めたり、蒸しタオル等で温めて血行を良くするのも効果的です。遠くをぼんやりと眺めるのも効果があります。

ブルーライトカットは目を休める効果があるとされていますが、一方でうつ状態の防止や作業効率向上のためにはカットしない方がよいとする説もあります。ブルーライトカット眼鏡やフィルターがバイオレットライトも含めた波長の光線をカットしまうものが多いため、近視進行抑制の観点からは議論のあるところです。

| テレビ | 2時間/日以上で 5.4倍 3時間/日以上で 12.3倍 |

|---|---|

| ゲーム機 | 1~4時間/週で 4.5倍 4時間/週以上で 8.1倍 |

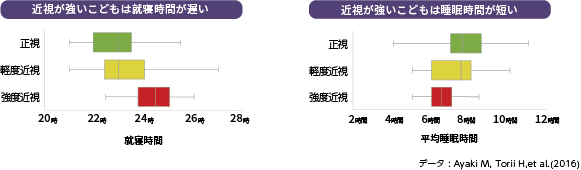

早寝早起きと十分な睡眠時間は近視の程度にも関連する

夜更かしすると屋外や日中明るいところでの生活時間が短くなり、テレビ視聴や暗いところや狭い空間での生活時間が長くなってしまい、近視化を助長しやすい環境になりがちです。睡眠不足や不規則な生活はホルモンバランスも崩れがちですが、屋外へでて太陽光を浴びて運動することは睡眠のリズムを整える効果もあります。 特に成長期のお子さんの場合は、早寝早起きして、きっちり朝食をとるようにさせるだけでも効果的とされています。

どのくらいになれば眼鏡が必要ですか?

「教室の一番後ろから黒板の字を見るのには0.7以上の視力」、「一番前からでも0.3以上の視力が必要」です。また、「普通自動車運転免許書も0.7以上の視力」が必要です。

- 学童・学生の場合

-

裸眼視力0.7以上 一般的には眼鏡なしで大丈夫ですが、見えにくく感じる場合は必要に応じて眼鏡を使用します。 裸眼視力0.7未満~0.3以上 席を前の方にしてもらう必要あり。席が後ろの場合は眼鏡が必要。 裸眼視力0.3以未満 眼鏡が必要。

眼鏡はかけたりはずしたりしない方がいいのですか?

眼鏡を常に装用するか、必要なときのみかけるか、どちらが良いのかはその人の度数(近視・乱視・遠視の程度、左右差)や年齢、生活環境によって違ってきます。一般的に軽度の近視では、もともとのピントが手元にあるわけですから、遠くを見るときのみ眼鏡を装用した方が目の負担が少なくなります。特にお子様の場合、軽度の近視であれば、授業中など遠くを見るときのみかけさせて、家で勉強や読書、食事をする場合など手元を見るときは眼鏡をはずすようにさせる場合もあります。

一方、強い近視で手元も遠くもぼやけて見える人、遠視の人、強い乱視のある人は常用する方が良いでしょう。また、40才以上になると調節力の低下(老眼)で、遠方と近方を一つの度数でカバーすることが難しくなり、遠方用と近方用に眼鏡度数を使い分ける必要がでてきます。個人差がありますので詳しくは医師にご相談ください。

眼鏡とコンタクトレンズはどちらがいいの?

小学生以下の場合、取り扱いと衛生面から、特殊な場合をのぞいてコンタクトレンズはあまりお勧めしていません。眼鏡の方が目に負担が少なく安全です。ただし、左右の度数差が強い場合や角膜乱視が強い場合など、眼鏡よりコンタクトレンズの方がのぞましい場合もあります。

コンタクトレンズは昔に比べて改良が重ねられて目に対する負担が少なくなりましたが、角膜の透明性を保つ角膜内皮細胞などへの影響を考えると、はずして目を休めることも必要です。したがってコンタクトレンズを作る場合でも、眼鏡を持っておいて併用した方がよいでしょう。

コンタンクトレンズにはハードレンズ、使い捨てソフトレンズなど各種ありますが、目の状態や使用する環境などによって合う、合わないがあり、個々に応じた選択が必要です。詳しくは医師にご相談ください。

点眼薬による治療

トロピカミド点眼薬での治療 ※保険適応

ミドリンM®点眼薬

近見作業などでピントをあわせる毛様体筋の緊張が続くと近視化しやすくなります。ミドリンM®点眼薬は毛様体筋を弛緩させるため、毛様体筋の緊張による一時的な近視化(=調節緊張)を改善する作用があります。数十年以上にわたり、多くの眼科施設で幅広く使用されています。

※薬が効いている間は瞳孔が開き近くの物が見えにくくなるため、必ず就眠前に点眼します。

※医師の処方が必要です。

| 適応 | 4才以上 |

|---|---|

| 費用 | 薬価 1本102円 ※1日1回点眼 約1ヶ月分 |

低濃度アトロピン点眼薬での近視進行抑制 ※自費診療(保険適応外)

当院では小児期における近視の進行抑制を目的とした点眼治療を行っております。この治療は参天製薬「リジュセア®ミニ点眼液0.025%」を1日1回就寝前に点眼することで、現在の近視の進みを抑制する治療法です。

参天製薬とシンガポール国立眼科・視覚研究所であるシンガポールアイリサーチインスティテュートにより共同開発され、2024年12月に厚生労働省より製造販売が承認された点眼薬です。防腐剤フリーの一回使い切りのタイプです

リジュセア®ミニ点眼薬0.025%

リジュセアミニ点眼薬は、眼の奥行きを伸ばす原因となる「ムスカリン受容体」という部分に働きかけ、眼軸の伸びを抑えることで、近視の進行を抑制する効果が期待されています。

- リジュセアミニ(低濃度アトロピン)の特徴

-

- 日中の瞳孔(黒目)の大きさに対する影響は許容範囲ですが、まぶしさを感じる場合はサングラスを使用することでまぶしさを軽減することができます。

- 目の遠近調節機能(手元を見る作業)にほとんど影響を与えません。そのため、近見視力の低下にあまり影響を与えず、近用の眼鏡はほぼ必要ありません。

- 毎日必ず就寝前に 1滴点眼する治療法です。

| 適応 | 5歳以上 |

|---|---|

| 初回費用 | 診察・検査費用(1,200円/1回) 点眼薬費用(3,600円/30本・約1ヶ月分) |

| 2回目費用(前回から1ヶ月後) | 診察・検査費用(1,200円/1回) 点眼薬費用(10,800円/90本・約3ヶ月分) |

| 3回目費用(前回から3ヶ月後) | 診察・検査費用(1,200円/1回) 点眼薬費用(10,800円/90本・約3ヶ月分) |

よくあるご質問

点眼中に注意することはありますか?

就寝前に点眼しても、翌日までまぶしく見えることがあります。見えにくさを感じる時は、落下の恐れがある遊具、自転車やキックボードなどは使用しないようにしてください。また、必要に応じてサングラスをかけるなど、太陽光や強い光を直接見ないようにしてください。

どれくらい続けるものですか?

医師の指示なしに点眼を止めないでください。点眼を中止すると近視が急に進むリバウンドが生じる可能性があります。なお、治療は10代後半まで継続することが推奨されています。

副作用はありますか?

羞明(まぶしく感じる)、霧視(霞んで見える)などの報告があります。これらの症状、その他にも何らかの異常が現れた場合には、直ちに医師にご相談ください。当院では初回は1箱のみ処方して副作用の確認をしています。

効果がない方もいますか?

残念ながら効果が出にくい場合もあることが報告されています。

全身への影響はありますか?

現在のところ報告されておりません。

メガネやコンタクトレンズとの併用は可能ですか?

可能です。コンタクトレンズを外した後に点眼してください。

レンズによる近視進行抑制

オルソケラトロジー ※自費診療(保険適応外)

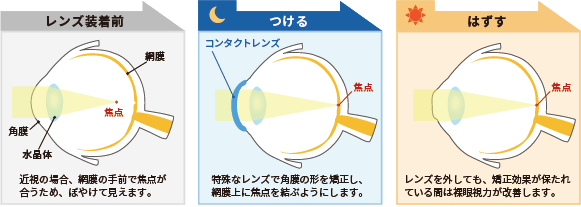

毎晩寝ている間に装用しておくと日中は裸眼で過ごせる近視治療。進行も抑制する。

オルソケラトロジーは就眠時に特殊なコンタクトレンズを毎晩装用し、寝ている間に角膜形状を矯正して近視を補正する方法です。効果を維持するためには毎晩装用することが必要です。角膜形状の変化は主に角膜上皮細胞層の厚みの変化にとどまりますが、角膜上皮細胞は基底層からどんどん新しい細胞が作られて、7~10日間程度で表面に出て生まれ変わるため、装用を中止すると2週間程度で元の状態に戻ります。

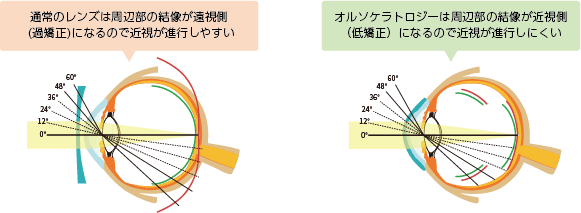

通常の眼鏡やコンタクトレンズと異なり、軸外収差が近視側(低矯正)になることにより通常の眼鏡やコンタクトレンズに比べて近視進行の抑制効果があることが知られています。親が付け外しすることで小学校低学年からの治療も可能です。 軽度~中等度までの近視の方に適した治療方法です。

適応

7才以上、軽度~中等度までの近視・乱視

費用

| 初年度費用合計 | 137,500円(税込) |

|---|

多焦点コンタクトレンズでの近視進行抑制

近見用の加入度数により、周辺部の結像を低矯正にして近視進行抑制を狙う

多焦点ソフトコンタクトレンズは、一般的に老眼になったシニア世代向けの遠近両用コンタクトレンズとして販売されています。 海外では子どもの近視進行抑制の目的とする多焦点コンタクトレンズが開発されており、一部の製品においてその有効性が示され、米国FDAや欧州CEマークの認可を取得しています。

オルソケラトロジー治療と同様に、周辺部の結像が近視側(低矯正)になることで近視の進行抑制に有効とされています。通常のレンズに比べてレンズの性質上、暗所での光のにじみ、像のボケなどを感じやすくなります。国内で流通しているレンズを代用する場合は、一般のコンタクトレンズ診療と同じ手順での処方が可能です。いずれのコンタクトレンズでも、自分でつけはずしや管理が可能になる10才以降の装用開始がのぞましいとされています。

| 海外で近視進行抑制用として 認可を受けているレンズ |

Misihgt® NaturalVue® BloomDay® MYLO® ※いずれも日本未発売 2023年1月現在 |

|---|---|

| 日本国内で近視進行抑制用として 代替されている主なレンズ |

2Week MeniconDuo® SEED 1dayPure™EDOF Biofinity®multifocal ※2023年1月現在 |

適応

10才以上、軽度~強度近視

目の体操による視力回復トレーニング

テレビ等でも数多く紹介された中国式 目の体操です。日本でも各地の小・中学校で取り入れられています。トレーニングを1日2回おこなうと、より効果的とされています。

各項目を「イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ 」と大きな声をだしてリズミカルにおこなうようにしてください。

Step1.深呼吸

- まずは大きく深呼吸をする ×2回

- 大きく息を吸いながら(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)、

息を吐きながら(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

Step2.体をほぐす

- 両手をあわせて大きく上下ストレッチ。そのまま体を左右にストレッチ ×2回

-

腕をあげて(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

腕をおろして(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

右側に(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

左側に(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

- 片足ジャンピング ×2回

-

右側に(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)、

左側に(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ) ×2回

Step3.目を動かす

- 目を閉じて開く運動 ×2回

-

しっかり目を閉じて(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

大きく目を開いて(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

- 目を左右に動かす運動 ×2回

-

右を見て(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

左を見て(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

- 目を上下に動かす運動 ×2回

-

上を見て(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

下をみて(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

- 遠くと近くを交互に見る運動 ×2回

-

※指を目の前にたてて、遠くの景色と交互にみる。

指を見つめながら(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

遠くの景色を見つめながら(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

Step4.ツボ刺激

それぞれのツボを最初は弱く(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

次に強く(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

小さな○を描くように押してもむ

- 天応(てんおう)

-

まゆ頭あたりの眼窩(がんか)の骨の内側の、少しへこんだところ。親指の腹でツボを押さえ円をかくようにもみ、4本の指もおでこにあてて、いっしょにもむ。

- 清明(せいめい)

-

目頭と鼻のつけ根の間の小さなくぼみ。親指と人差し指でツボをつまんでもむ。

- 四白(しはく)

-

左右の人さし指と中指をそろえ、小鼻の両脇につけ中指をはずしたとき人さし指の腹が当たるところをもむ。

- 風池(ふうち)

-

耳たぶのすぐ後ろにある骨の出っぱりの下端と、首の後ろの中央の髪の生えぎわから一寸(親指の幅)上のところとを結んだ線の中間点をもむ。

- 翳風(えいふう)

-

耳たぶのすぐ後ろにある骨の出っ張りの下端と耳たぶの間のくぼみをもむ。

- 合谷(ごうこく)

-

親指の関節を、反対側の手の親指と人さし指の間に当てて、親指の先端が届いたところをもむ。

Step5 深呼吸

- 最後にもう一度、大きく深呼吸をする ×2回

-

大きく息を吸いながら(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)

息を吐きながら(イチ、ニー、サン、シー、ゴー、ロク、ナナ、ハチ)